Enfin, vous avez tout compris à votre bilan

Comprendre un bilan comptable peut sembler inatteignable mais ça ne devrait pas. Si vous n'avez toujours pas compris, peut-être qu'on vous la mal expliqué.

Si la simple vue de deux colonnes Actif et Passif vous donne des sueurs froides, rassurez-vous : vous n’êtes pas seul. En tant que dirigeant, vous n’avez pas besoin de devenir expert-comptable du jour au lendemain. Vous avez juste besoin des bonnes analogies pour que le fameux “bilan” vous parle enfin clairement. C’est ce que nous allons faire ici, étape par étape, avec un ton simple, des exemples du quotidien. Préparez-vous à voir tout ce monde s'éclaircir sous vos yeux.

L’équation du bilan : ce que vous possédez vs. ce que vous devez

Un bilan, c’est avant tout une photographie de ce que l’entreprise possède et de ce qu’elle doit, à un instant T. Pour démystifier cela, commençons par une image très simple : votre propre patrimoine personnel.

Imaginez-vous en train de faire la liste de tout ce que vous avez d’un côté, et de tout ce que vous devez de l’autre. D’un côté de la feuille : votre maison, votre voiture, un ordinateur, un peu d’argent sur votre compte. De l’autre : le prêt immobilier de la maison, le crédit auto, la facture de la réparation du toit, etc.

En comptabilité, on fait exactement la même chose avec l’entreprise. On appelle Actif le côté “ce que l’entreprise possède” (bâtiments, machines, stocks, argent en banque, créances clients, etc.), et Passif le côté “ce que l’entreprise doit” (dettes fournisseurs, emprunts bancaires, et aussi ce qu’elle doit à ses propriétaires – on y reviendra). Contrairement à ce qu’on pourrait penser, “passif” n’a rien de péjoratif ici : il ne s’agit pas d’un « côté négatif », c’est simplement l’ensemble des ressources qui financent ce que l’entreprise possède.

Autrement dit, l’actif montre à quoi sert l’argent (où il est investi), tandis que le passif indique d’où vient l’argent.

Cet équilibre n’est pas une coïncidence : c’est la règle d’or du bilan. Dans un bilan, le total de l’actif est toujours égal au total du passif – tout ce que l’entreprise possède est financé soit par de l’argent qui lui appartient (capitaux propres), soit par de l’argent qu’elle doit (dettes). Même pour un particulier, si vous achetez une voiture à 20 000 € : soit vous l’avez payée avec votre propre argent (ce qui augmente votre “patrimoine net”), soit vous avez pris un emprunt (ce qui crée une dette).

Dans les deux cas, vos avoirs = vos financements. Une fois qu’on a saisi ça, on a compris l’essentiel : un bilan n’est rien d’autre qu’une liste d’avoirs (actif) en face de leurs financements (passif). Pas de mystère occulte, juste du bon sens présenté en deux colonnes.

Du compte de résultat aux capitaux propres : le lien entre performance et patrimoine

Passons maintenant à une question que beaucoup se posent : comment le compte de résultat (le document qui récapitule vos revenus et dépenses de l’année) se relie-t-il au bilan, et en particulier aux capitaux propres ? Pour le dire simplement, le compte de résultat est comme le film de votre année : il raconte si vous avez gagné de l’argent (bénéfice) ou si vous en avez perdu (perte) durant l’exercice. Le bilan, lui, est la photo à la fin de l’année : il montre l’état de vos finances à cette date précise. Le pont entre les deux, c’est justement les capitaux propres.

Les capitaux propres représentent la valeur nette de l’entreprise qui revient aux propriétaires (associés ou actionnaires). On y retrouve notamment les fonds apportés au départ (capital social), les bénéfices accumulés des années passées (souvent appelés réserves), et le résultat de l’exercice en cours. C’est là qu’intervient le lien compte de résultat ↔︎ bilan : le bénéfice net de l’année vient augmenter les capitaux propres (comme un gain qui s’ajoute au patrimoine de l’entreprise), tandis qu’une perte viendrait les diminuer.

Imaginez vos capitaux propres comme votre “épargne” dans l’entreprise. Au début, il y a l’argent que vous (ou les investisseurs) avez mis pour démarrer. Ensuite chaque année, si l’entreprise dégage un profit, c’est comme si elle mettait de côté ce profit dans sa tirelire interne – ce qui gonfle les capitaux propres. Si au contraire elle subit une perte, elle doit la puiser dans sa tirelire, qui maigrit d’autant. Au final, les capitaux propres reflètent la richesse accumulée de l’entreprise. C’est pourquoi ils sont souvent scrutés par les partenaires financiers : ils indiquent la solidité financière sur le long terme.

Un point à noter : l’entreprise peut décider de distribuer une partie de son bénéfice à ses actionnaires (on parle de dividendes). Dans ce cas, ce qui est distribué ne reste pas dans les capitaux propres (puisque c’est versé à l’extérieur). Mais du point de vue de la compréhension globale, retenez surtout ceci : bénéfice augmente les capitaux propres, perte les diminue. C’est ainsi que le compte de résultat “parle” au bilan.

FIFO et yaourts : les méthodes comptables avec du concret

À première vue, la compta regorge de sigles barbares et de méthodes aux noms mystiques. FIFO en est un parfait exemple. FIFO, pour First In, First Out, désigne une méthode de gestion des stocks… mais on peut l’expliquer sans effort avec un exemple de yaourts dans votre frigo. Oui, vous avez bien lu, on va parler yaourts ! 🥛🍶

Supposons que vous remplissiez votre réfrigérateur avec un stock de yaourts chaque semaine. Vous avez acheté une douzaine de yaourts la semaine dernière, et de nouveau une douzaine cette semaine. Quelle boîte allez-vous consommer en premier ? Probablement les yaourts de la semaine dernière, pour être sûr qu’ils ne périment pas. Ce bon sens de tous les jours, c’est exactement le principe FIFO : premier entré, premier sorti. Les premiers yaourts entrés sont les premiers consommés.

En entreprise, pour la gestion des stocks, on applique la même logique : les premières marchandises achetées (ou produites) sont censées être les premières vendues. Pourquoi c’est important ? Parce que cela a un impact sur la valorisation du stock restant et sur le coût de revient des ventes. Avec la méthode FIFO, on considère que les produits en stock à la fin sont les plus récents (ceux qu’on a achetés ou fabriqués en dernier), tandis que ceux vendus étaient les plus anciens en rayon.

Concrètement, si les prix d’achat ont tendance à augmenter, la méthode FIFO fait sortir du stock les coûts les plus anciens (les moins chers) en premier, ce qui peut gonfler un peu le bénéfice (car on comptabilise une vente avec un coût de revient plus bas). Le stock restant, lui, est valorisé aux coûts récents (plus élevés). Inversement, avec une méthode opposée (par exemple LIFO – Last In, First Out, où l’on imaginerait manger d’abord les yaourts tout frais en laissant traîner les plus anciens 😅), ce seraient les coûts récents (plus chers) qui partiraient en premier, ce qui réduirait le bénéfice et laisserait en stock des produits valorisés à des coûts plus anciens.

Pas besoin de trop entrer dans le détail technique, retenez surtout ceci : derrière chaque terme barbare en compta se cache souvent une idée très terre-à-terre. FIFO = on sort d’abord ce qui est entré en premier, tout comme on consomme d’abord les yaourts qui approchent de la date limite. En expliquant cela à vos équipes, vous pouvez démystifier pas mal de concepts comptables : il suffit de trouver l’analogie du quotidien qui va bien.

Bénéfice vs trésorerie : gagner de l’argent n’est pas encaisser de l’argent

Parlons d’une confusion fréquente chez les dirigeants : « J’ai un bénéfice de 100 000 €, alors pourquoi ma trésorerie ne s’est pas améliorée d’autant ? » Ah, grande question ! La différence entre le bénéfice (résultat net) et la trésorerie, c’est un peu la différence entre la théorie et la réalité “sonnante et trébuchante”. Autrement dit, le bénéfice est un concept comptable, alors que la trésorerie, c’est du concret, du cash.

Pour imager cela, prenons deux situations concrètes :

- Vos ventes à crédit : Vous vendez pour 50 000 € de marchandises ce mois-ci – félicitations, ce chiffre d’affaires va apparaître dans votre compte de résultat et contribuer au bénéfice. Mais si vous avez accordé à vos clients un délai de paiement à 60 jours, cet argent n’est pas encore dans votre caisse. Compta : +50 000 en produits (donc bénéfice en hausse si les charges sont en dessous). Trésorerie : 0 € encaissé pour l’instant. Vous avez du bénéfice sur le papier, mais pas encore de cash sur le compte bancaire.

- Vos investissements et dépenses non comptabilisées en charges immédiates : Imaginons que cette année, vous ayez acheté une nouvelle machine pour 20 000 €. Comptablement, on ne va pas déduire 20 000 € de coûts d’un coup dans le compte de résultat (on va l’enregistrer en investissement et étaler son coût sur sa durée de vie via des amortissements annuels). Compta : peut-être seulement 4 000 € d’amortissement dans les charges de l’année, donc un impact limité sur le bénéfice. Trésorerie : –20 000 € sortis du compte en banque immédiatement pour payer la machine. Ici, votre cash diminue fortement, alors que le compte de résultat ne reflète qu’une petite charge.

Ces exemples montrent bien que la rentabilité (bénéfice) ne garantit pas la liquidité (cash). Vous pourriez très bien afficher un beau profit et pourtant manquer d’argent pour payer vos factures courantes – un comble, mais pas rare du tout dans la vie des entreprises. L’inverse est vrai aussi sur le court terme : on peut avoir de la trésorerie sans bénéfice (par exemple en empruntant à la banque, ou en vendant des actifs).

En résumé, retenez que le bénéfice est une mesure de performance économique, calculée selon des règles comptables, tandis que la trésorerie est une mesure de liquidité financière, bien réelle, qui dépend des entrées et sorties d’argent effectives. Les deux sont liés bien sûr, mais ils évoluent différemment. D’où l’importance de piloter les deux : suivre son résultat, mais aussi son cash de près. Un adage du directeur financier dit d’ailleurs : « Le chiffre d’affaires est vanité, le profit est un avis, le cash est roi. » – En clair, ne confondez plus votre bénéfice net et le solde de votre compte en banque, ce sont deux indicateurs tout aussi importants, mais différents.

Les limites du bilan : ce qu’il ne montre pas

Avant de vous laisser filer, un avertissement : le bilan, aussi utile soit-il, a ses limites. C’est un document génial pour comprendre la situation financière à un instant donné, mais il ne raconte pas tout. Voici quelques points importants à garder en tête :

- Une photo figée, pas un film : Le bilan est la photo à la date de clôture. Il ne vous dit pas comment on en est arrivé là, ni ce qui se passe juste après. C’est pour ça qu’on a besoin du compte de résultat (pour l’histoire de l’année) et du tableau de flux de trésorerie (pour le film des entrées/sorties de cash). Le bilan présente une image statique de la situation financière, il ne montre pas les variations en cours d’exercice.

- Où est passé l’argent ? : Un bilan ne détaille pas les mouvements de trésorerie. Par exemple, si vous voulez savoir d’où vient et où part l’argent – est-ce que l’activité génère assez de cash pour rembourser les emprunts ? où sont les sorties de fonds principales ? – le bilan seul ne suffit pas. Il faudra analyser les flux de trésorerie ou d’autres indicateurs. En somme, le bilan vous dit combien de cash il y a en caisse à date, mais pas comment il a augmenté ou diminué au cours de l’année.

- L’intangible et l’avenir : Le bilan ne reflète pas tout ce qui fait la valeur de votre entreprise. Certaines choses n’y figurent pas car difficiles à chiffrer : la motivation de vos équipes, la satisfaction de vos clients, la valeur de votre réputation ou de votre marque (sauf si vous l’avez achetée et que c’est comptabilisé comme "fonds commercial"). De même, un bilan ne prédit pas l’avenir : il ne montre pas par exemple qu’un contrat énorme est signé pour l’an prochain, ou au contraire que tel gros client vient de partir. C’est pourquoi il faut toujours compléter l’analyse financière par une connaissance du terrain, du marché, et par des prévisions.

En gardant ces limites à l’esprit, vous éviterez de sur-interpréter votre bilan. C’est un outil précieux, mais partiel – comme un morceau d’un puzzle financier qui en comporte d’autres (compte de résultat, tableau de trésorerie, indicateurs opérationnels, etc.). En tant que dirigeant, s’approprier le bilan vous donne déjà un bon pouvoir de pilotage. Mais n’oubliez pas de le remettre en contexte et de le compléter par d’autres éclairages pour avoir la vue d’ensemble la plus juste de la santé de votre entreprise.

En conclusion : à vous de jouer !

Nous avons parcouru ensemble l’équation du bilan (avec ses actifs et passifs comme vos avoirs et dettes), le lien entre les résultats et vos capitaux propres, l’illustration d’un concept comptable aride grâce à un simple yaourt (vous ne verrez plus votre frigo de la même façon 😄), la différence cruciale entre un bénéfice sur le papier et du cash en banque, et enfin les angles morts d’un bilan. L’objectif était de démystifier ces notions financières de base afin que vous puissiez, en tant que dirigeant, mieux comprendre et donc mieux décider.

La prochaine étape ? Prenez votre propre bilan en main et posez-vous ces questions simples : qu’est-ce que j’ai, qu’est-ce que je dois, est-ce cohérent avec ce que je connais du terrain, et est-ce que mes résultats améliorent mon patrimoine au fil du temps ? Vous verrez, à force de pratiquer, le bilan deviendra un outil de lecture de votre entreprise aussi familier que votre tableau de bord de voiture.

Et si malgré tout il reste des zones d’ombre, n’hésitez pas à poser vos questions à NOUORG. Mon équipe et moi sommes là pour ça : pour accompagner les dirigeants dans la compréhension de leurs chiffres et la prise de recul stratégique. Parfois, il suffit d’une explication différente, d’une analogie parlante (ou d’un soupçon d’humour) pour que tout s’éclaire. Alors ne restez pas dans le flou : chaque question mérite réponse, et nous sommes disponibles pour démystifier vos propres comptes et vous aider à piloter sereinement la performance de votre entreprise.

Je suis Ebenezer MOUSSIO, DAF externalisé et fondateur de NOUORG. Mon rôle est d’aider les dirigeants à naviguer dans des environnements complexes avec stratégie, pragmatisme et leadership adapté. Ensemble, évaluons vos projets et construisons des solutions durables.

Autres articles

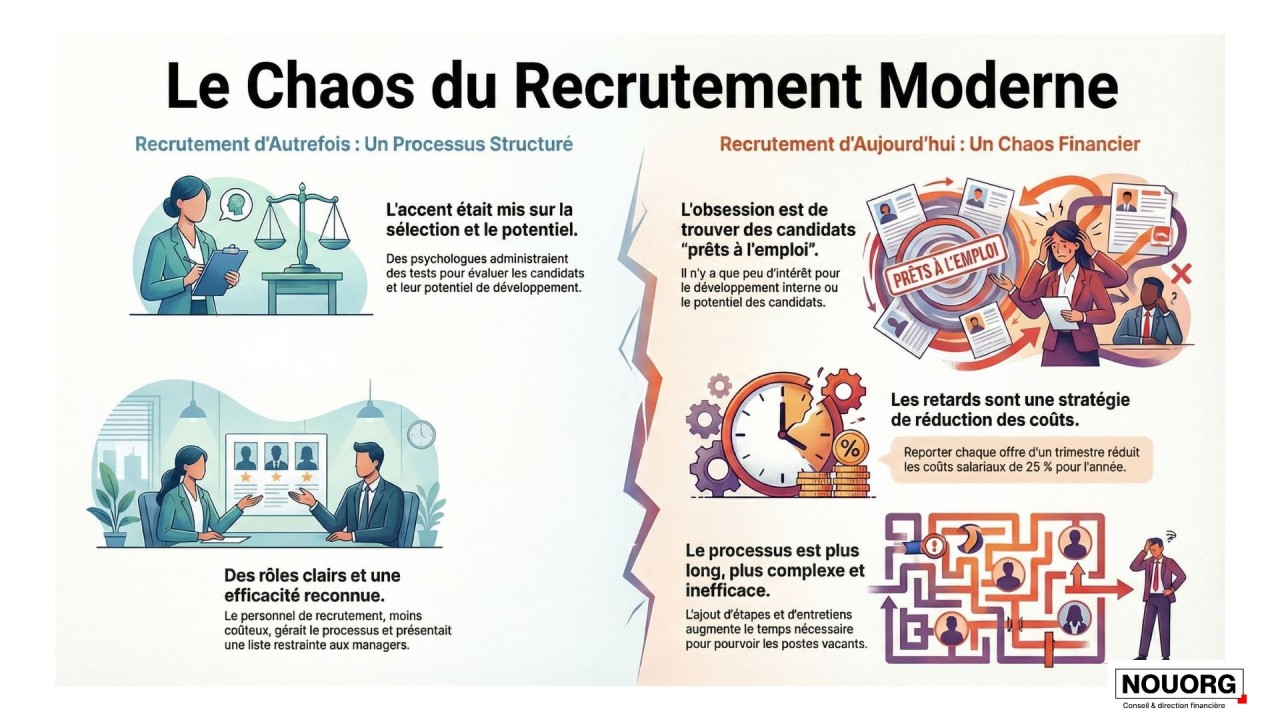

Recrutement : Pourquoi les méthodes ont changé et ce que les dirigeants doivent absolument comprendre en 2025

Lire l'article

Transparence et profondeur : pourquoi les entreprises doivent accueillir la réalité plutôt que de la masquer

Lire l'article

Le pilotage financier proactif : pourquoi votre PME ne peut plus se contenter du reporting passif

Lire l'article

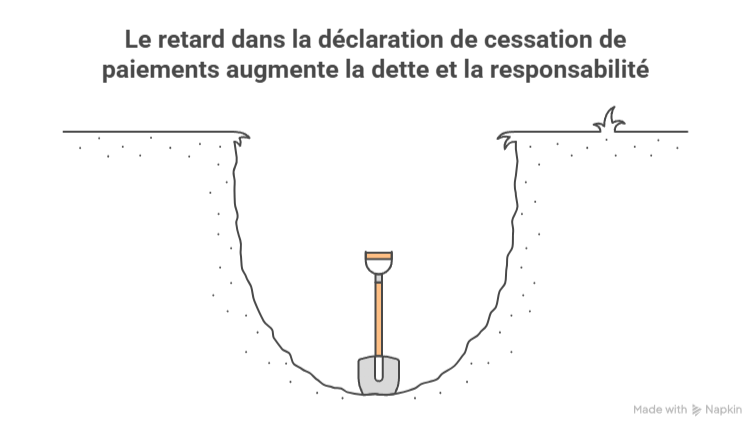

Cessation de paiements : La loi ne fait pas la différence, attention à l'interdiction de gérer

Lire l'article

L'été pour le bilan : Transformez votre date de clôture fiscale en véritable levier de croissance !

Lire l'article

Le marché de la reprise d’entreprise : entre grandes promesses et réalités à anticiper

Lire l'article

Pourquoi votre stratégie de croissance devrait s’inspirer des secrets des SaaS à forte rentabilité

Lire l'article

Des Tableaux de Bord Pertinents : Les Trois Questions Clés pour Guider Votre Reporting et Intégrer l’ESG

Lire l'article

Crise ? Boostez vos profits ! Les stratégies de prix évolutives que tout dirigeant doit connaître

Lire l'article

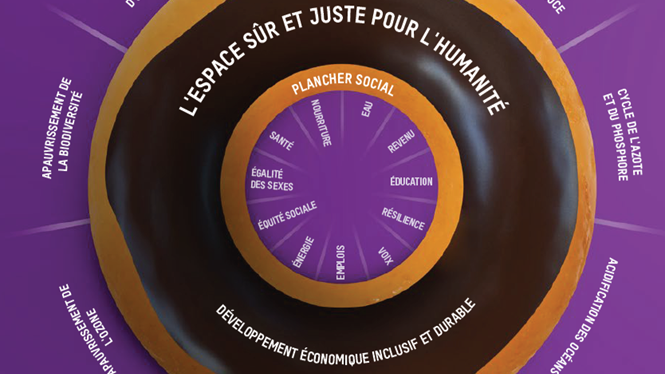

La Durabilité et le Triple Capital : Un Nouveau Pilier de la Vision Stratégique des Dirigeants

Lire l'article

La Fidélisation Client : Bien Plus qu'un Simple Jeu de Marketing, un Impératif Financier pour les PME

Lire l'article

Formation Continue en Finance d'Entreprise pour Dirigeants : Actualisez Vos Compétences Financières Face aux Enjeux Actuels

Lire l'article

Comment faire la comptabilité d'une petite entreprise : Méthodes simples et efficaces

Lire l'article