Comment Sortir de la Logique « Échec Commercial = Échec Personnel »

Introduction : au-delà des chiffres, une question existentielle

Dans l’univers médiatique, on aime les histoires de succès fulgurants, les levées de fonds record et les « success stories » qui font rêver. Pourtant, derrière les photos souriantes dans la presse spécialisée se cache une autre réalité : celle des dirigeants souvent seuls face à la complexité de leur mission.

Un problème souvent sous-estimé – mais ô combien stratégique – est l’absence d’un « bras droit ». Ne pas avoir ce partenaire de confiance transforme l’exercice du pouvoir en un parcours semé d’embûches, où la moindre difficulté risque d’être vécue comme un échec personnel profond.

Cette fusion toxique entre identité et entreprise n’est pas une simple vue de l’esprit : elle a des impacts psychologiques majeurs, des conséquences économiques réelles, et des effets durables sur la compétitivité des entreprises.

L’objectif de cet article ? Vous proposer une analyse stratégique de cette problématique, en la rendant accessible, concrète et résolument tournée vers l’action.

La solitude du dirigeant : un tabou qui coûte cher

Pour comprendre l’enjeu, il faut d’abord rappeler un constat brutal : le dirigeant est souvent seul au sommet.

Sans « bras droit », il est contraint de porter seul :

- La vision stratégique

- La résolution des crises

- La motivation des équipes

- La relation avec les partenaires financiers

Cette solitude n’est pas un signe de grandeur héroïque : c’est un facteur de risque majeur pour l’entreprise.

Un dirigeant isolé ne dispose pas d’un « challenge intellectuel » sain : il n’a personne pour discuter franchement des stratégies, identifier les angles morts, ou tempérer ses intuitions.

Au début, ce choix peut paraître noble, voire nécessaire : prouver sa légitimité, assumer pleinement son rôle. Mais très vite, il se transforme en un piège : le dirigeant devient le goulot d’étranglement organisationnel.

La fusion identité/entreprise : une bombe à retardement

En France, l’échec n’est pas perçu comme une simple étape du processus entrepreneurial : c’est vécu comme une faute morale. Cette culture du blâme accentue le problème :

« Avoir échoué, en France, c’est être coupable. Aux États-Unis, c’est être audacieux. »

Ce phénomène a un impact profond sur les dirigeants : ils assimilent les performances de leur entreprise à leur propre valeur. En d’autres termes :

Échec commercial = échec personnel.

Cette fusion identitaire est mortifère : elle renforce la peur de l’échec, pousse à l’inaction ou à la fuite en avant, et empêche toute prise de recul lucide.

Un exemple emblématique : Marc Simoncini

"L'exemple de Marc Simoncini, fondateur du succès planétaire Meetic, est à ce titre emblématique. Son investissement personnel et financier dans les vélos Heroïn, un projet passion qui s'est soldé par un échec cuisant, montre comment même les entrepreneurs les plus aguerris peuvent voir un revers commercial se muer en une profonde blessure personnelle, précisément parce que l'entreprise était une extension de son identité."

Marc Simoncini n’était pas un amateur : il avait réussi Meetic, conquis l’Europe. Pourtant, dans ce nouveau projet passion, la dimension personnelle semble avoir décuplé la douleur de l’échec et des critiques reçues.

Les causes de l’isolement et de la peur de l’échec personnel

1️⃣ Une culture orale, pas de formalisation

Dans de nombreuses PME, le dirigeant est le « processeur central ». Toutes les décisions, toutes les informations stratégiques passent par lui.

Sans formalisation des process, la délégation devient impossible. Et puisque personne ne connaît vraiment les règles du jeu, c’est plus « facile » de tout garder pour soi.

2️⃣ La peur de perdre le contrôle

Même quand il pourrait déléguer, le dirigeant hésite :

« Personne ne le fera exactement comme je le veux. »

Cette méfiance, parfois légitime, empêche de partager la charge. Elle nourrit un cercle vicieux : plus le dirigeant se méfie, moins il délègue ; moins il délègue, plus il s’épuise.

3️⃣ L’identité de fondateur

Créer une entreprise, c’est comme donner naissance à un enfant. La frontière entre vie personnelle et professionnelle s’efface :

L'entreprise est une extension de leur identité.

Cette dimension rend toute critique insupportable : contester la stratégie, c’est contester le dirigeant lui-même.

4️⃣ Charge de travail excessive

Certains dirigeants travaillent plus de 70 heures par semaine. Ce n’est pas un signe de performance, mais d’un système bancal :

« Mieux vaut une bonne organisation qu’une mauvaise abnégation. »

Sans « bras droit », le dirigeant ne peut se dégager du temps pour la réflexion stratégique. Il est condamné à « éteindre les incendies ».

5️⃣ Stigmatisation sociétale de l’échec

La peur du « qu’en dira-t-on » est redoutable. En cas de difficultés, un dirigeant évite de demander de l’aide pour ne pas « abîmer son image ».

Même un entrepreneur de la trempe de Marc Simoncini a publiquement partagé la douleur et la difficulté de son échec avec Heroïn, expliquant que l'échec est d'autant plus violent quand il emporte avec lui une part de vos rêves et de votre passion.

Conséquences macro-économiques : un frein pour la compétitivité

Cette problématique n’est pas un simple drame humain : elle a un coût économique majeur.

🔸 Stagnation et manque d’innovation

Sans délégation ni structuration, l’entreprise se bat pour maintenir la stabilité dans un monde qui exige transformation et agilité.

Résultat : blocage des initiatives, frein à l’innovation.

🔸 Difficultés à investir et à croître

Un dirigeant isolé manque de vision claire. Il hésite à investir, freine les recrutements stratégiques, craint la dette.

La peur du manque de visibilité financière conduit à l’inaction.

🔸 Goulots d’étranglement organisationnels

Le dirigeant devient, sans le vouloir, le principal frein au développement.

Sans bras droit, aucune décision n’est prise sans lui. Les équipes attendent, la stratégie s’enlise.

🔸 Destruction de ressources

Certaines entreprises continuent à opérer à perte, refusant de reconnaître l’échec. Cela détruit des ressources, use les équipes et ruine la réputation.

Conséquences sur le pilotage quotidien

Au-delà des grands chiffres, l’absence de bras droit a des conséquences très concrètes sur la gestion quotidienne.

Prise de décision altérée

Un dirigeant isolé est victime :

- de biais de confirmation (il veut avoir raison)

- d’angles morts stratégiques (il ne voit pas les risques)

- de retards dans la prise de décision

Sans contradiction constructive, il se contente de ce qu’il connaît, même quand le monde change.

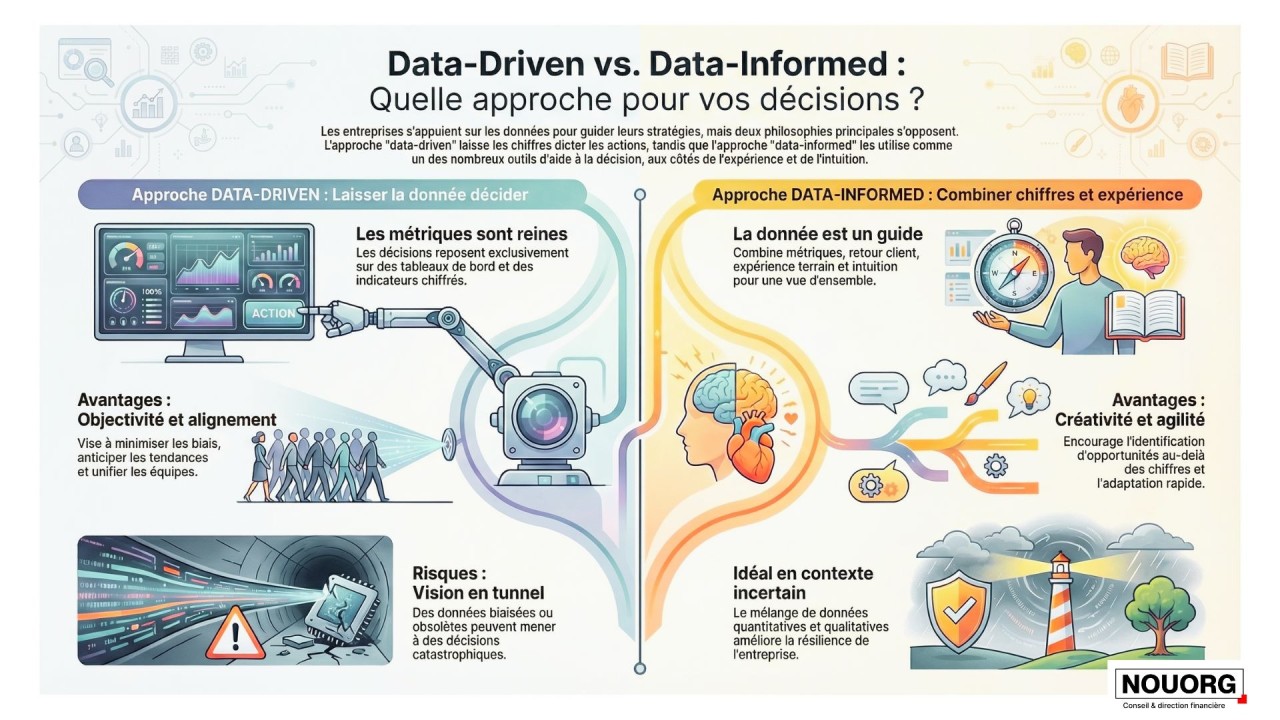

Brouillard financier

Même avec un expert-comptable, beaucoup de dirigeants n’ont aucune direction financière stratégique.

Ils se fient au chiffre d’affaires sans comprendre la trésorerie, les marges réelles ou la rentabilité.

Sans bras droit financier, ils « pilotent à vue ».

Surcharge opérationnelle

Le dirigeant doit tout superviser :

- RH

- Clients

- Facturation

- Administratif

Résultat : zéro temps pour la stratégie.

Risque de burnout

Longues heures, pressions multiples, solitude. La recette parfaite pour le burnout.

Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs. La dépression et les addictions sont deux fois plus fréquentes.

Conséquences sur la vente ou la reprise d’entreprise

Le problème ne s’arrête pas là : l’absence de bras droit handicape aussi la transmission.

Difficulté à envisager la vente

Quand l’entreprise = le dirigeant, vendre ou fermer devient presque impensable.

Beaucoup continuent à s’endetter ou à dépenser sans compter, refusant de fermer même quand tout indique qu’il le faudrait.

Moins bonne attractivité pour les repreneurs

Un repreneur veut :

- des processus formalisés

- une équipe autonome

- une visibilité financière claire

Sans bras droit pour structurer, l’entreprise reste dépendante du fondateur.

Résultat : elle perd de la valeur.

Processus de deuil long et difficile

Après une liquidation :

- perte d’argent

- perte de statut

- honte sociale

Se reconstruire demande du temps, du soutien, et de l’aide professionnelle.

Des associations comme 60 000 rebonds jouent ici un rôle crucial.

Le bras droit : une clé stratégique pour transformer la trajectoire

Face à ces risques, la solution existe : s’entourer.

Le bras droit n’est pas un luxe : c’est un investissement stratégique.

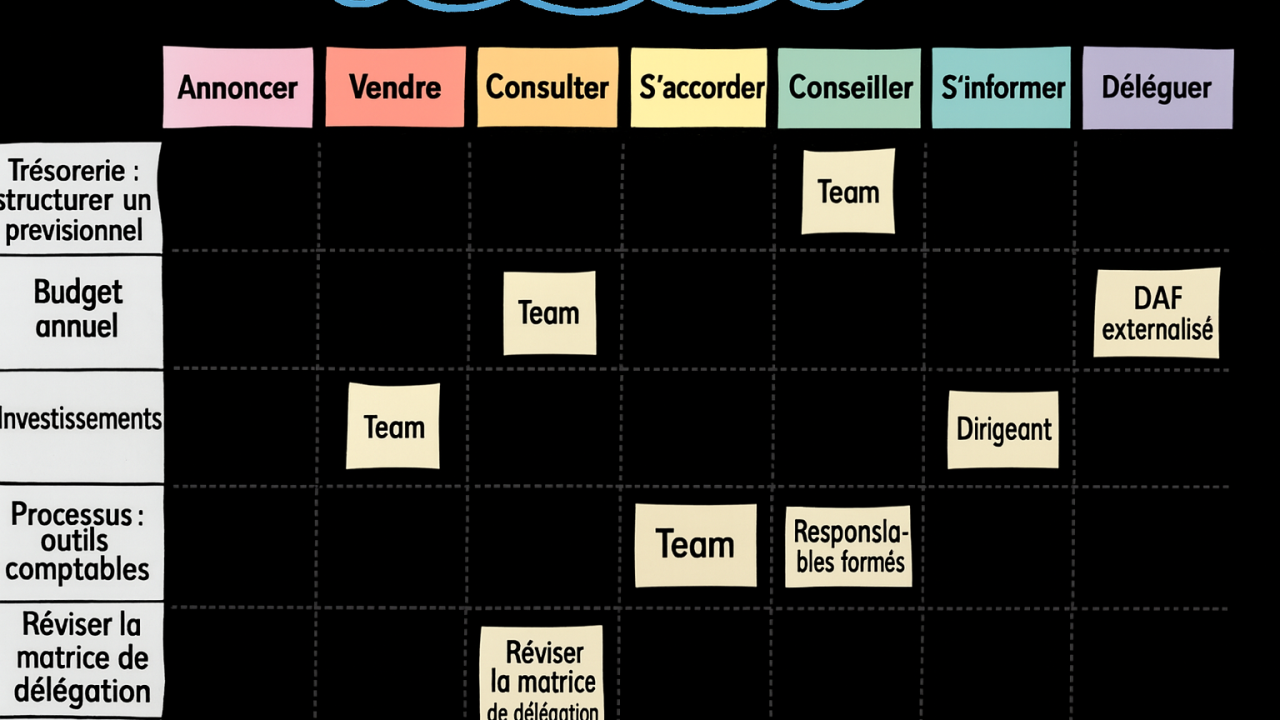

✅ Partager la responsabilité

Le dirigeant n’est plus seul au sommet. Il peut partager ses doutes, se reposer sur un autre regard.

✅ Apporter une perspective extérieure

Un bras droit peut :

- challenger les idées

- identifier les angles morts

- transformer les données financières en intelligence stratégique

✅ Structurer et formaliser

Avec un bras droit, on clarifie les rôles, on formalise les process.

Résultat : l’entreprise devient plus autonome et plus résiliente.

✅ Renforcer la résilience du dirigeant

Le bras droit est un tuteur de résilience.

Il aide le dirigeant à traverser les épreuves sans s’effondrer, et à transformer les échecs en apprentissage.

✅ Préparer l’avenir

En structurant l’entreprise, on la rend :

- plus performante

- plus attractive pour des investisseurs ou des repreneurs

- plus apte à durer

Conclusion : pour une nouvelle culture entrepreneuriale

Il est temps de briser le tabou :

L’échec commercial n’est pas un échec personnel.

Un dirigeant entouré peut prendre du recul, innover, se réinventer.

Il peut passer du rôle de pompier à celui de stratège.

Pour nos PME, nos ETI, notre tissu économique : c’est une nécessité vitale.

Cultivons la résilience. Acceptons la fragilité. Construisons des équipes solides.

Et surtout : n’ayons pas peur de recruter un bras droit.

Autres articles

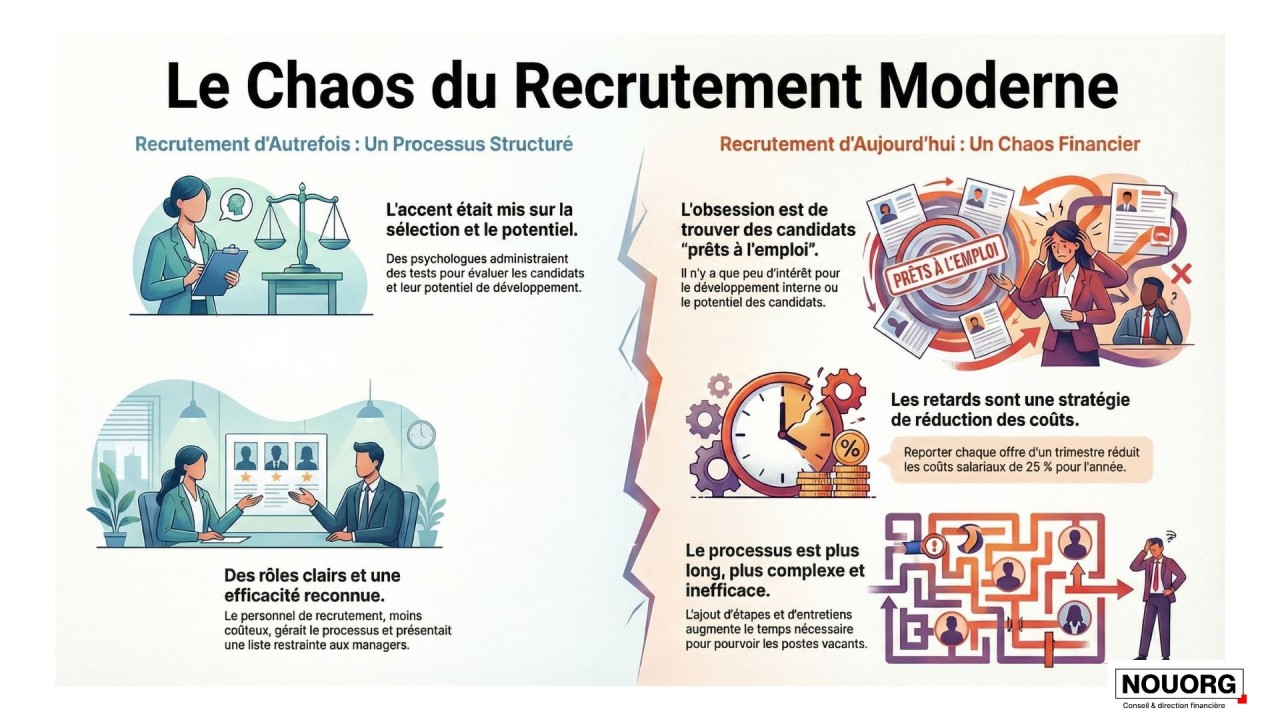

Recrutement : Pourquoi les méthodes ont changé et ce que les dirigeants doivent absolument comprendre en 2025

Lire l'article

Transparence et profondeur : pourquoi les entreprises doivent accueillir la réalité plutôt que de la masquer

Lire l'article

Le pilotage financier proactif : pourquoi votre PME ne peut plus se contenter du reporting passif

Lire l'article

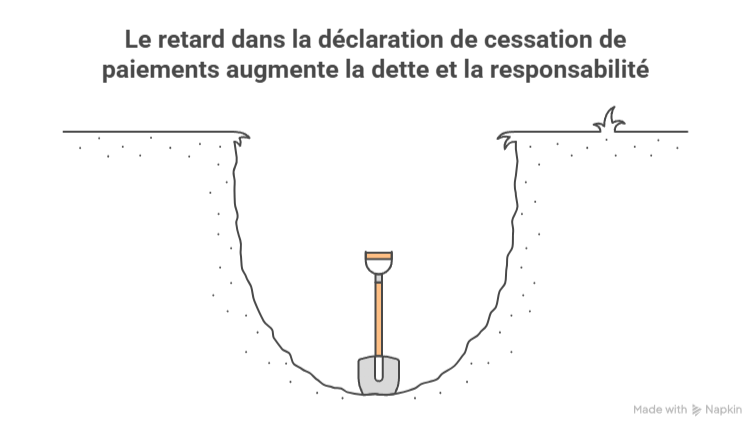

Cessation de paiements : La loi ne fait pas la différence, attention à l'interdiction de gérer

Lire l'article

L'été pour le bilan : Transformez votre date de clôture fiscale en véritable levier de croissance !

Lire l'article

Le marché de la reprise d’entreprise : entre grandes promesses et réalités à anticiper

Lire l'article

Pourquoi votre stratégie de croissance devrait s’inspirer des secrets des SaaS à forte rentabilité

Lire l'article

Des Tableaux de Bord Pertinents : Les Trois Questions Clés pour Guider Votre Reporting et Intégrer l’ESG

Lire l'article

Crise ? Boostez vos profits ! Les stratégies de prix évolutives que tout dirigeant doit connaître

Lire l'article

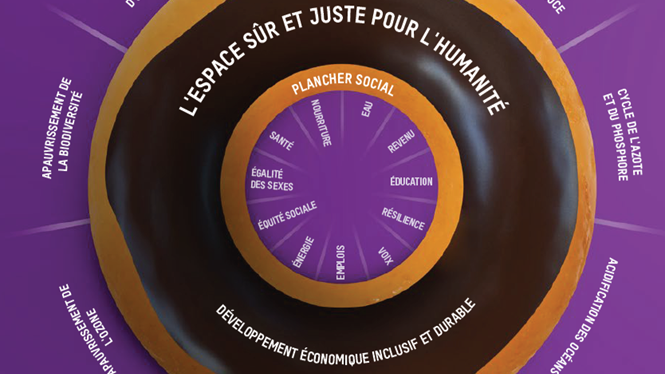

La Durabilité et le Triple Capital : Un Nouveau Pilier de la Vision Stratégique des Dirigeants

Lire l'article

La Fidélisation Client : Bien Plus qu'un Simple Jeu de Marketing, un Impératif Financier pour les PME

Lire l'article

Formation Continue en Finance d'Entreprise pour Dirigeants : Actualisez Vos Compétences Financières Face aux Enjeux Actuels

Lire l'article

Comment faire la comptabilité d'une petite entreprise : Méthodes simples et efficaces

Lire l'article